- 全站推荐

- 全站置顶

- 撤销首页推荐

- 社区推荐

-

置顶推荐

- 6小时

- 12小时

- 24小时

- 3天

- 一周

- 长期

- 设为精华

- 热门推荐

- 撤销审核

- 进小黑屋

- 生成议题

2022 年初,动力电池的价格上涨和补贴退坡,使得不少的整车企业开始上调产品价格。

到了 3 月份,整车企业开始了一轮密集上调产品价格的风潮 。背后的逻辑是动力电池产品又增加一波价格上涨。

连番涨价,对于销量有什么影响呢?

我们来探讨一下, 2022 年的电动汽车销量,以及在 2023 年补贴完全退出的前景下,新能源汽车如何度过这个成长的烦恼。

我先把结论摆在这里:

- Q2 开始涨价影响体现,Q2 销量可能和 Q1 持平,Q3 逐步提升,Q4 冲量,新能源乘用车全年终端销量大概在 450 万辆;

- A00 占比会有些下降,PHEV 比例会进一步提升 ;

- 2023 年电池成本不下降,加上补贴继续退坡,要保持稳定的增长比较困难。

01

上游原材料动力电池成本上涨

对于纯电动汽车来说,动力电池成本是整车成本最大的一部分,约占整车成本的 40%。

在过往的发展中, 动力电池成本下降是推动中国和全球电动汽车渗透率的关键。 技术进步、规模效应、控制材料成本是动力电池系统的主要降本路径。

得益于技术进步和规模效应,动力电池成本仍处于快速下降阶段,实质上是有效支撑了补贴退坡的中国新能源汽车,走过政策阶段往市场阶段过渡的艰难时期。

在动力电池上下游产业链共同努力下,2021 年动力电池系统达到了一个低价:

2021 年的价格中,三元电池系统价格约 775 元 /kWh(不含税),相比 2019 年初下降了 38%;磷酸铁锂电池系统价格约 625 元 /kWh(不含税),相比 2019 年初下降了 46%。

到了 2022 年,随着中国的动力电池规模在 2 月份达到新高,完全推高了上游资源的价格。一方面欧洲和美国强调了电动汽车转型的路线,另外一方面也在不断强调本土供应链的安全,国内外动力电池企业都在同步扩产。

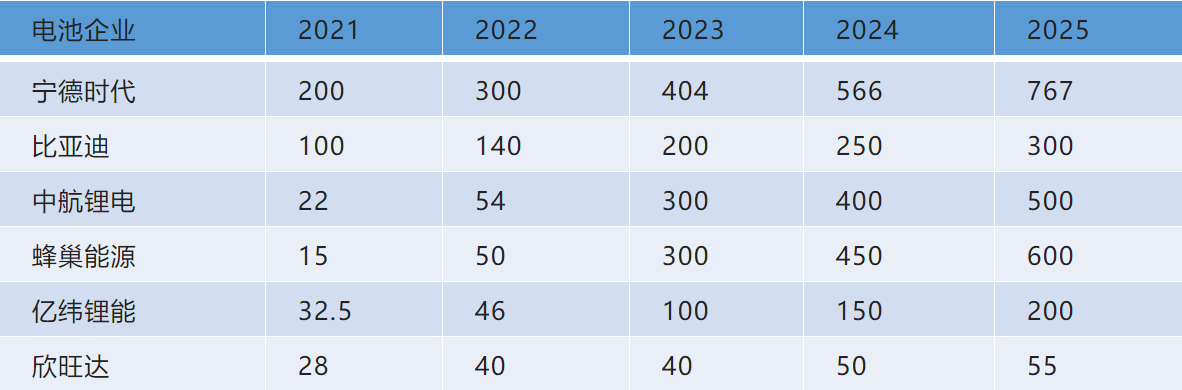

这个我们之前在电动汽车观察家做的《供应链扩产升级》演讲中有细致的描述,扩产的计划在纸面上确实达到了一个非常可观的数据,这就使得上游原材料的扩产很早被锁定了。

在原有的成本结构中,四大材料在动力电池成本中占比接近 50%,其中正极材料是占比最高的一环,各动力电池企业通过技术提升,压缩自身人工及制造费用控制成本,但是随着锂、铜和铝等材料的提升,这个价格就很难控制住。

1GWh 的磷酸铁锂电池需要 2000-2500 吨正极材料,而一吨磷酸铁锂材料大概需要 0.25 吨的碳酸锂。从微观来来估算,60kWh 的磷酸铁锂电池,一台车需要 30kg 的碳酸锂。

当前,国内碳酸锂的价格居高不下,导致磷酸铁锂的价格居高不下,赶上之前的三元价格,尽管后者的价格也在飙升。电池企业向上游资源进行布局,通过买矿、股权投资、签订长协等方式控制上游原料的量与价,在一定程度上抵消锂、钴、镍等矿产资源价格波动的风险,但是短期内如果需求不下降,电池价格是居高不下的。

02

2022年的需求该怎么算?

在 NE 研究院所做的分析里面,有一页是非常有价值的。从大逻辑来看,在 2021 年的 625 元 /kWh 的成本下,10 万的电动汽车边际贡献率是负的,而 2022 年要同时面临补贴下降(300 公里车型)、积分打骨折(从 2000+ 降低到 300 左右)和电池成本上涨 30-50%(低基数的电池价格意味着更高的比例上扬)。

从这一轮涨价来看,这把之前企业补贴消费者的互联网的打法打破了。

原来新势力(含特斯拉)、新企业、以及部分迫切转型企业目前从多个环节让利消费者,在消费者体验环节让消费者感受到性价比高,同时对客户用车环节也在积极提升用户的使用体验,促使使用者形成正向的口碑。

当成本快速上升以后,这个大逻辑变了, 新势力带头大哥——特斯拉需要把自己的成本转移,在全球市场给消费者承担,而在国内,小鹏和比亚迪都开始选择上涨。

也就是说,在2022年整体的销量格局,可能从4月份涨价潮开始,整体的需求格局开始减弱,往下游走。目前的月度上险数据如下:

1 月:31.56 万

2 月:23.89 万

3 月前三周:29 万,预计 3 月的数据在 38.5 万

也就是 Q1 销量 93.9 万,比 2021 年 Q1 的 43.5 万翻倍还不止,这个开局还是非常好的。但是 Q2 的情况可能要两级分化了:

- 目前看下来,蔚小理三家原本的目标都是从 10 万层级提高到 20 万层级, 在 20 万以上层面的销量影响不会很大;

- 10-20 万,这块看下来影响是最大的 ,因为价格处在敏感带,按照 60kwh 每度电增加 2.5 毛的数据来看,这块普遍单台车增加 1.5 万成本,因此价格还没到位,我相信这块的厂家会非常矛盾,基本靠着 18 万左右定价;

- 10 万以下,原有 35kwh 做补贴的车型的设计已经没办法实现了。 只有 8-10kwh 的五菱宏光、奔奔和 QQ 冰淇淋能活下来。 但是据我了解,原有低端电芯的成本刚性上涨很多,电芯 50% 涨价都不赚钱,所以这块还只是第一次涨价, 随着量达到一定的程度,可能就直接不接单了(合规算下来够了就不亏了)。

所以我个人的理解, 在 2022 年 Q2、Q3 和 Q4 的角度来看,Q2 可能和 Q1 持平在 90-100 万左右;Q3 逐步提升到 120-130 万,Q4 冲到 150 万台,所以新能源乘用车全年大概在 450 万左右。

相比 2021 年, A00 这块的占比会有些下降,而 PHEV 的比例会进一步提升 。

目前插电混动在前两个月上险数据只有 13.2 万辆,这部分随着车企加大销售力度,整个比例逐步会提升到 10 万辆 / 月(1 月 7.4 万辆,2 月 5.8 万辆),因此今年大概率会超过 120 万,往 150 万左右冲。

而 2023 年,则是我们真正的考验。

如果按照 450 万辆来估计,今年的增长是不错的了。2023 年如果电池成本不下降,加上补贴继续退坡,想要保持稳定的增长都比较困难。 毕竟这时候渗透率已经非常高了,双积分策略已经完全失效,新能源汽车全部依靠市场化手段来支撑,就是靠消费者对于这块的热情。

小结:

由于全球在推广电动汽车的过程中,对于关键材料方面考虑不够完善,原材料短缺复现,高昂的原材料价格制约了电动汽车的加速渗透。所以,我觉得,2022 年我们要有足够的战略耐心去等待再次平衡。这不仅仅是单纯开拓锂资源能解决的问题。

参考文献:

1. 百人会《创新驱动新一代电池繁荣》

2. NE研究院《2021年市场回顾和2022年展望》

积分赞赏人员

积分赞赏人员

添加咨询车型

添加咨询车型

新出行

新出行

{{data.limitTimeActivitySearchKeyword}}

{{data.limitTimeActivitySearchKeyword}}